2025.11.09 公開授業

【公開授業の開催報告】2025年10月25(土)に『研究開発マネジメント』第5回「先行者と後発者の競争戦略」 ~競争優位性獲得の理論と実際~ の授業が公開されました。

理科大MOTでは、2026年4月の春入学者向けの入試(第2期出願締め切り日は2025年12月1日(※1)に向けて、入学をご検討頂いている方々向けに各種公開イベントを行っています。

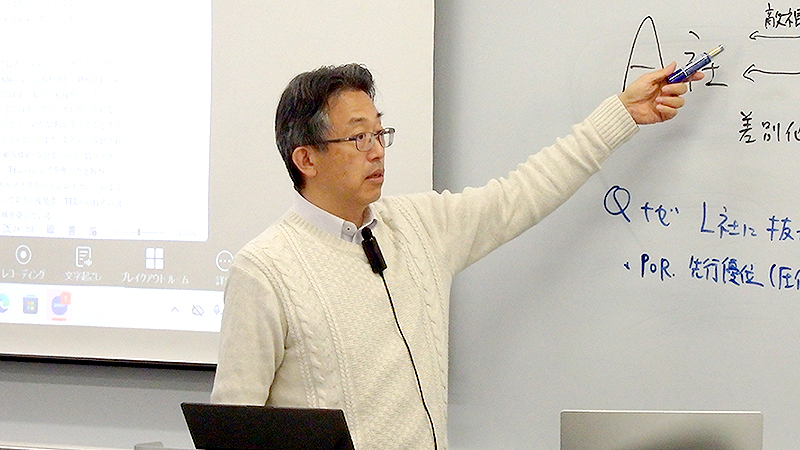

10月25日(土)には、内海京久教授(※2)の「研究開発マネジメント」第5回の授業が対面とオンライン併用で公開されました。

本科目は経営理論をベースとして新製品開発で発生する課題をどう乗り越えるかについて学びます。本日は「先行者と後発者の競争戦略」と題して研究開発における競合他社との競争に焦点を当て、市場参入における先行者と後発者が優位性を獲得するための競争戦略の理論を学ぶ授業です。内海教授は大手企業で研究開発に従事していた経歴をお持ちで、本科目は教授の主たる研究領域(※3)でもあります。

公開授業参加者にも解る様に授業の概要や目的を紹介して頂いた後、講義が始まりました。競争戦略とは何かを解りやすく説明され、戦略構築に必要な「競争優位性」とは何かをクラス討議によって全員で考えました。「競争優位性」とは「競合よりも優れたパフォーマンスを発揮する事」であると全員が共有した上で、先行者、後発者それぞれの「競争優位性」獲得のモデルの違いを競争戦略の理論を基に詳しく説明された後ケース討論が行われました。

DRAMメーカーとして後発者のサムソンが、何故先行者である日本メーカーから競争優位性を獲得できたのかというケースを調べてきた受講生が紹介して討議が始まりました。後発者の優位性獲得モデルを用いて、市場や技術の時間的変化をどう捉えて先行者の反撃を封じ込めたのかを討論し、サムソンが何故日本メーカーから競争優位性を奪えたかの要因を理解しました。内海教授は、基本的に先行者が優位性を獲得しやすい、しかし後発者は市場や技術の環境変化を利用する事で、優位性獲得の可能性が高められる。ただしそう容易では無く、サムソンの事例の様に、パソコンの需要拡大や日米半導体協定といった市場や技術の環境変化に対して大規模な情報収集と分析活動、および研究開発に挑み続けた上で、先行者の組織特性をうまく利用した戦略的な決断が無くては、後発者が先行者を追い抜く事は難しいと述べ、この討論を締めくくりました。

理科大MOTの授業は、技術経営をめぐる基礎的な理論を教員がわかりやすく説明し、インタラクティブな質疑応答によって受講生の理解を深めていく点も一つの特徴となっています。本MOTに関心がある社会人の方は、ぜひ一度、公開授業を聴講していただければと思います。公開授業はMOTホームページでご案内しております。理科大MOTホームページ; https://most.tus.ac.jp/

※1入試情報 ;https://most.tus.ac.jp/entranceexamination/

※2内海京久教授 ; https://most.tus.ac.jp/facuity/kyohisauchiumi/

※3論文紹介 ;例えば https://doi.org/10.11207/soshikikagaku.20231201-1