2025.07.30 修了生が紹介するMOTの講義

専門科目「技術経営におけるガバナンス・法務戦略」(諏訪園貞明教授)|第6回: 企業間取引等を巡る交渉の実例に係る演習・検証 ~ 企業を取り巻く法的リスク ~

【2025年度夏学期】

イノベーションを中心テーマに技術と経営の融合を目指す理科大MOTにおいて、ガバナンスや法務戦略を学ぶ意義とは何だろうか。国内では2006年に会社法が施行、2015年には上場企業に対してコーポレートガバナンス・コードが導入されるなど、日本企業のガバナンスをめぐる制度や要請は近年大きな変化を遂げている。現在も国内外の規制当局やステークホルダーが企業統治のあり方を見る目は厳しさを増しているが、コンプライアンス違反など企業の不祥事に関する報道は後を絶たない。

一方、法制度を適切に理解して事業活動を展開することは、自社のガバナンスに対する信頼を高めるだけでなく、独自の技術やノウハウを適切に保護し、事業の優位性を確保することも可能にする。経営を担うCXOや善管注意義務を負う取締役にとって、ガバナンスや法務戦略は果敢な経営判断の実行とともに、自らを守るためにも法務部だけに任せておくことはできない重要なテーマである。「技術経営におけるガバナンス・法務戦略」の講義では、こうした「経営判断」と「経営責任」、すなわち攻めと守りの両面からガバナンスと法務戦略を学ぶ。

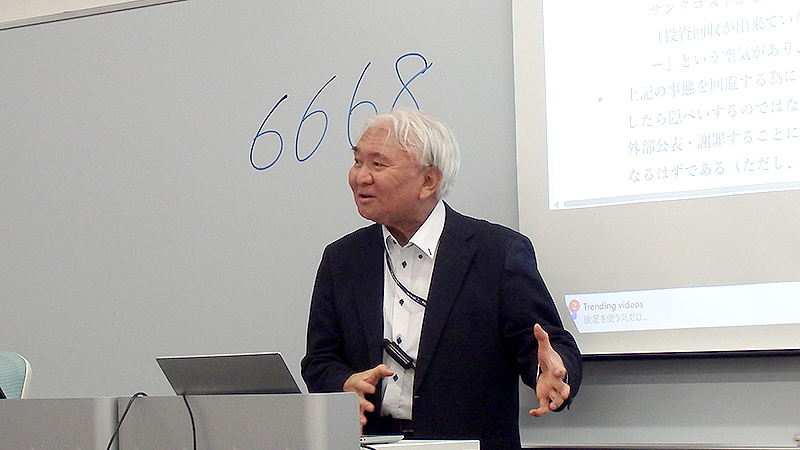

受講した講義は、学生からの前回のゲスト講義に関するレポート発表から始まった。本講義では日本銀行や公正取引委員会、経済産業省等でルールメイキングの立場からガバナンスや法務に携わってこられた諏訪園教授のご経歴や人脈を活かして、ゲスト講師から現場における最先端の動向や議論を伺えるのも魅力のひとつになっている。学生からは法のあり方に関する問題提起や、ケースとして取り上げられた事件と同じ状況に直面したらどうするかと思いをめぐらせたりと、身近に起こりうる課題として時に生々しい議論が繰り広げられた。今回の講義はすでに第6回であるが、ガバナンスをめぐる「モヤモヤを言語化する」訓練を重ね、法学部出身でない学生にも法務戦略を自分事として捉える思考が養われているように感じた。

本講義の特徴に、ガバナンス・法務の知識だけでなくその実効性を担保するためのツールとして、内部通報における心理的安全性や企業間取引におけるゲーム理論の応用など、非常に学際的な知識に富むことも挙げられる。今回の講義では、これまでのガバナンスや法務の学びを踏まえた実際の関係構築の手法として、ハーバード流交渉術の紹介とグループワークが行われた。交渉術に関しては、決裂時の事前の策を用意するBATNAの事例として江戸城無血開城を取り上げるなど、親しみやすい歴史上の出来事や、たとえを使って解説がなされている。筆者のMOT在籍時は交渉術の講義があり諏訪園教授のもとで学んだのだが、こうした他の講義の内容も盛り込まれMOTでの学びが修了後も進化し続けていることに感銘を受けた。

グループワークは対面・リモートの混成4~5人で3チームに分けられ、傍らからも活発な議論が展開されている事が伝わってきた。各チームの発表では諏訪園教授がその場で要点をホワイドボードに書き出し、他チームや言及されたテーマとの関係が深い専門・バックグラウンドを持つ学生を指名することで、生きた知識や経験に基づく意見交換が促されている。夏期開講の本科目もまとめに差し掛かっていることもあり、最後はレポート提出に向けた学生の報告と相互のコメント、先生からのフィードバックで今回の講義を終えた。発表資料では講義での学びを自社に適用して問いが立てられ、全社を俯瞰する一段上の視座でガバナンスが論じられていた。企業経営者やCXOの立場にとって今後さらに重要度を増すテーマとして、法務と直接の関わりがなかった学生にもぜひ受講してほしい講義だと思う。

執筆:2022年度修了生(損害保険業勤務)