2025.07.17 修了生が紹介するMOTの講義

基盤科目「経営戦略」(岸本太一講師)|第3回:戦略の競争適合 ~「疑問メモ」が造り出す「教科書+α」の学び~

【2025年春学期】

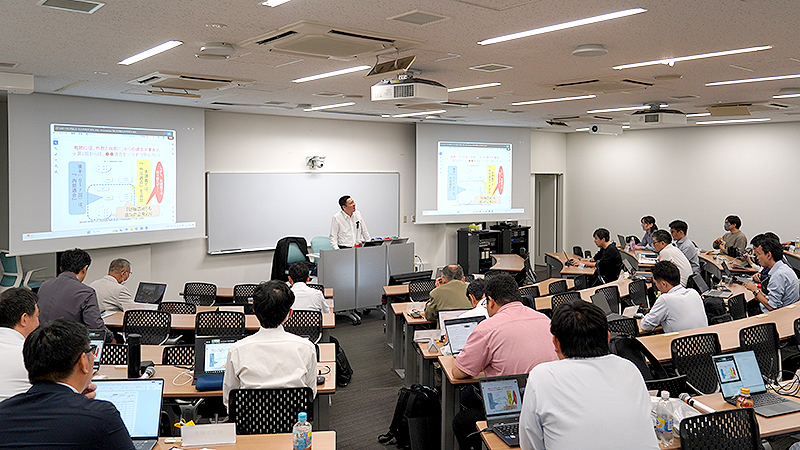

テーマに関連する教科書を読み、理解や納得ができない部分から疑問を考える。その結果を「疑問メモ」に記載し、講義の2日前に提出する。岸本先生の『経営戦略』の講義では、毎回一部の受講生に、このような事前課題が課せられます。そして、当日の講義では、この「疑問メモ」を活用したディスカッションが展開されます。

教科書には「価格に基づいた差別化は、製品やブランド等による差別化と比べると、模倣がし易い」と書かれている。しかしながら、価格差別化は、本当に模倣され易いのか。今回の講義では、このような疑問が採り上げられていました。

理科大MOTの学生は、全員が社会人。そのため「疑問メモ」には、自身の経験に基づいた反例を併せて記載してくる場合が多いようです。自社が所属する○○業界では、製品の性能やサービスで差をつけることが難しく、価格で競争することがスタンダードになっている。そして、業界トップの企業は、価格差別化によって長期間首位を堅守している。先ほど紹介した疑問にも、このような反例が添えられておりました。

○○業界以外に、長期に価格差別化が持続した事例はないか。岸本先生がこの問いを投げかけると、複数の受講生から手が挙がり、多くの例が紹介されました。該当する実例は、現実の現場には、少なからず存在するようです。

議論は更に続きます。岸本先生は、出てきた事例の中からマクドナルドにフォーカスを絞ります。そして、「なぜマクドナルドの価格差別化は、何十年も模倣されずに持続しているのか」という問いを、追加で投げかけられました。

受講生は、この問いに対しても、活発に反応します。「接客マニュアルや店員教育の充実による効率化」、「低価格を可能にする材料調達網の構築」・・・。議論では、模倣困難な原因に関して、様々な発言が飛び交っておりました。

議論の最中、岸本先生はただ聞いているだけではありません。発言の要約や翻訳、各発言の分類や整理・・・。そういった作業を即興演奏的に忙しく実施され、議論のまとめへと繋げられておりました。

背後に何もない価格差別化は、たしかに教科書の記載通り、他の差別化に比べて模倣され易い。しかし、『知識や能力の分厚い蓄積』や『広大なサプライチェーンやエコシステムの構築』が背後に存在する場合には、価格差別化であっても模倣はかなり困難になる。クロージングでは、このようなまとめが語られておりました。

教科書の理論を現実の実例に当てはめてみる。当てはまらない実例が出てきたら、それを基に疑問を創り出す。そして、創った疑問を議論の出発点とし、更になぜを問い、深掘りをしていく。その結果、教科書+αの学びが創り出されていく・・・。「疑問メモ」のセッションでは、価格差別化の議論以外にも、このパターンが何度も見られました。

このパターンは、実務経験を通じて豊富な事例を持つ社会人学生が集まる授業では、特に有効になりそうです。その点を改めて強く実感した、久しぶりの岸本先生講義の聴講でした。

執筆:2019年度修了生(元製造業顧問)